Финансовый ERP: прекратите терять транзакции

Финансовый ERP: прекратите терять транзакции — это не просто лозунг, а насущная необходимость для любого растущего бизнеса. По мере увеличения объемов операций, количества сотрудников и контрагентов, управленческий хаос нарастает. Данные о денежных потоках рассредоточены по десяткам Excel-таблиц, выпискам из разных банков, CRM-системам и личным заметкам менеджеров. В такой среде «потеря» отдельных операций становится не исключением, а закономерностью. Это не означает, что деньги физически исчезают, но они выпадают из учета, искажая реальную картину прибыльности и рентабельности компании.

Что такое «потерянные» операции и где они скрываются?

«Потерянная» транзакция — это любая финансовая операция, которая не была корректно или своевременно отражена в управленческой отчетности. Она может быть доходом, который не учли, или расходом, который провели дважды. Последствия могут быть катастрофическими: от неверно рассчитанных налогов до принятия стратегических решений на основе ложных сведений. Основные источники таких проблем давно известны:

- Разрозненные источники информации. Отдел продаж ведет свою таблицу в Google Sheets, бухгалтерия работает в 1С, а склад использует собственную программу учета. Интеграции между ними нет, сведения переносятся вручную, что неизбежно ведет к ошибкам.

- Человеческий фактор. Ручной ввод данных — главный враг точности. Менеджер может забыть внести платеж, ошибиться в сумме, неправильно указать статью расходов или просто скопировать не ту строку.

- Отсутствие единых стандартов. Когда нет четких правил классификации платежей, каждый сотрудник делает это по-своему. Один и тот же расход может быть отнесен к «маркетингу», «рекламе» или «продвижению», что создает путаницу при анализе.

- Банковские выписки. Без автоматической интеграции с банком сверка выписок превращается в многочасовой ручной труд. Легко пропустить небольшую комиссию, возврат или ошибочный платеж.

Как хаос в данных разрушает бизнес изнутри

Представьте, что вы строите дом на фундаменте из песка. Именно так выглядит принятие решений на основе неполных или неверных финансовых сведений. Руководитель видит отчет о прибылях и убытках, который показывает отличный результат. На его основе принимается решение о расширении штата или запуске нового продукта. А через несколько месяцев выясняется, что в отчете не были учтены значительные расходы на логистику или комиссию подрядчикам. Это приводит к кассовому разрыву и серьезным проблемам.

Принимать стратегические решения на основе фрагментированных данных — все равно что вести корабль в тумане без компаса. Вы можете двигаться быстро, но, скорее всего, не в том направлении.

Последствия игнорирования этой проблемы многогранны: от прямых финансовых убытков до потери доверия инвесторов. Невозможно адекватно оценить рентабельность отдельных проектов, рассчитать точку безубыточности или спрогнозировать денежные потоки на будущее.

Финансовый ERP: прекратите терять транзакции, создав единый источник правды

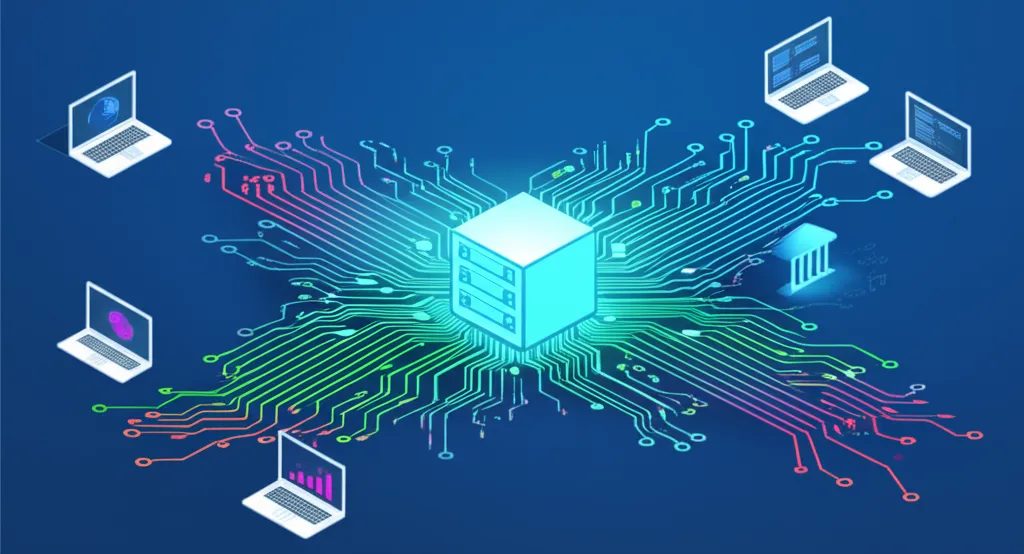

Решением проблемы разрозненного учета является внедрение системы планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning), сфокусированной на управлении финансами. Такая платформа становится центральным ядром, куда стекается вся информация, связанная с деньгами компании. Она объединяет разрозненные потоки в единую, прозрачную и контролируемую среду.

Принцип работы и ключевые компоненты

В основе любой финансовой ERP-системы лежит принцип единой базы данных. Все модули — от закупок и продаж до управления персоналом и складом — работают с одной и той же информацией в реальном времени. Когда менеджер по продажам заключает сделку в CRM-модуле, финансовый отдел сразу видит ожидаемое поступление средств. Когда кладовщик отгружает товар, система автоматически формирует документы на оплату.

Процесс выстраивается следующим образом:

- Автоматический сбор сведений. Платформа интегрируется с банками, CRM, складскими программами и другими сервисами, забирая оттуда информацию без участия человека.

- Централизация и обработка. Все операции поступают в единый центр, где они классифицируются по заранее настроенным правилам. Система сама сопоставляет счета с платежами, а отгрузки — с поступлениями.

- Формирование отчетности. Руководитель в любой момент может получить актуальные отчеты (P&L, Cash Flow, Balance Sheet), построенные на 100% полных и проверенных сведениях.

- Контроль и аналитика. Платформа позволяет отслеживать каждую операцию, анализировать структуру расходов, выявлять нерентабельные направления и принимать обоснованные решения.

Какие задачи решает внедрение системы

Переход на централизованную платформу — это не просто замена Excel. Это фундаментальное изменение подхода к управлению. Главное преимущество — полный контроль над денежными потоками. Вы всегда знаете, сколько денег у вас есть, откуда они пришли и куда будут потрачены.

Практический пример: от хаоса к порядку

Рассмотрим кейс IT-компании «ИнтегроСофт», которая разрабатывает программное обеспечение на заказ. До внедрения ERP их финансовый учет велся в нескольких Google-таблицах. Проектные менеджеры вели учет расходов по своим проектам, отдел продаж фиксировал поступления, а директор пытался свести все это в единый отчет раз в месяц.

Проблемы были очевидны:

- Постоянные расхождения между планом и фактом.

- Неучтенные мелкие расходы (покупка лицензий, оплата фрилансерам).

- Сложность в расчете рентабельности каждого отдельного проекта.

- На подготовку месячного отчета уходило до трех дней.

После внедрения облачной финансовой ERP-платформы ситуация кардинально изменилась. Система была интегрирована с банковскими счетами, таск-трекером и CRM. Теперь каждая операция, от оплаты подписки на сервис до поступления аванса от клиента, автоматически попадала в систему и привязывалась к соответствующему проекту. Уже через два месяца руководство обнаружило, что около 7% расходов ранее просто «терялись» в общем потоке и не относились к конкретным проектам, искажая их реальную прибыльность. Время на подготовку отчетности сократилось с трех дней до нескольких минут. Компания смогла отказаться от двух убыточных направлений и сфокусироваться на самых рентабельных, увеличив чистую прибыль на 15% за полгода.