Превратить трафик в продажи микроконверсии помогают эффективнее, чем прямая работа с конечной целью. Многие владельцы бизнеса концентрируются исключительно на главной цели — покупке товара или заказе услуги. Это называется макроконверсией. Однако путь клиента к этому действию состоит из множества небольших шагов. Именно эти шаги, или микроконверсии, являются ключевыми точками, оптимизация которых напрямую влияет на итоговый результат. Игнорировать их — значит упускать огромный пласт данных о поведении аудитории и терять потенциальных покупателей на разных этапах воронки.

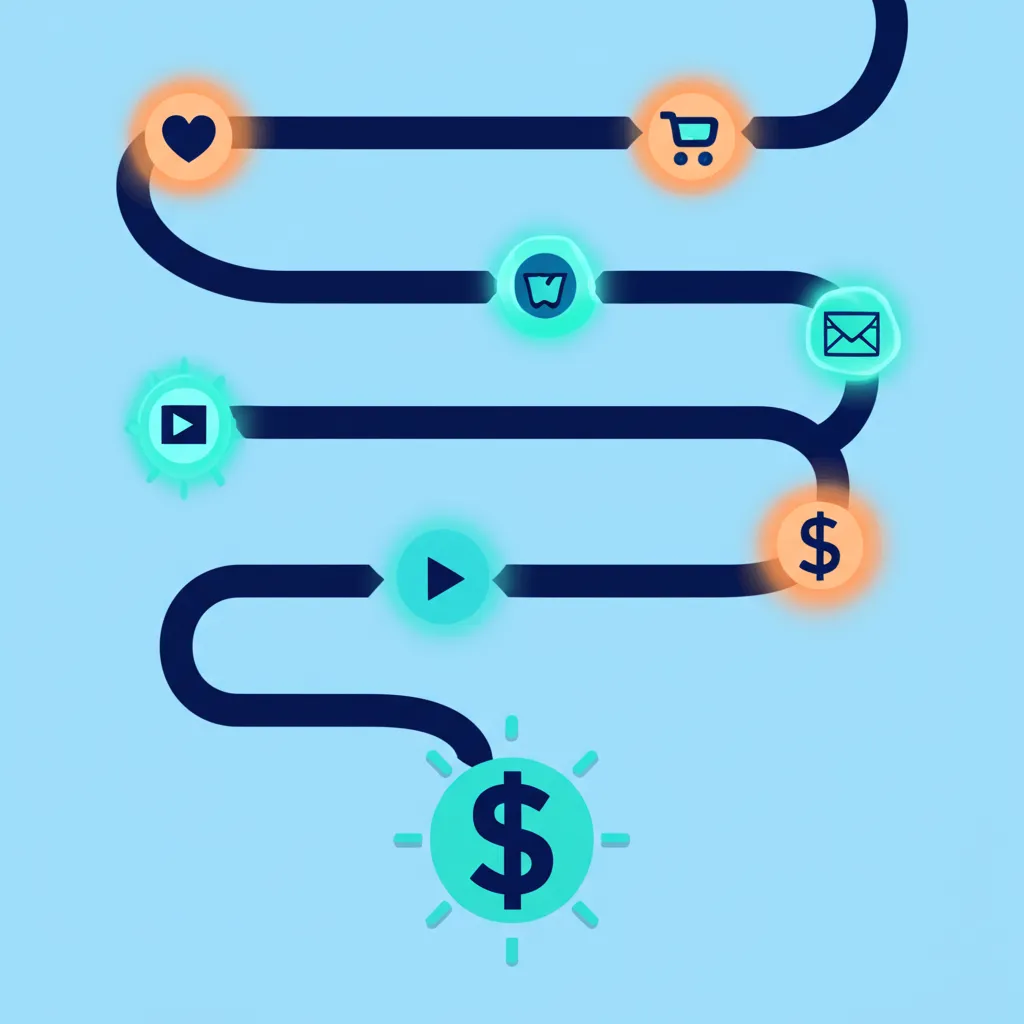

Представьте путь клиента как дорогу от точки А (первый визит на сайт) до точки Б (покупка). Микроконверсии — это дорожные знаки, указатели и заправочные станции на этом пути. Если на дороге есть ямы или отсутствуют указатели, многие водители просто не доедут до пункта назначения. Анализ малых целевых действий позволяет находить и устранять эти «ямы», делая путешествие посетителя максимально гладким и логичным. Это меняет подход от простого привлечения людей на ресурс к созданию продуманного маршрута, который ведет к сделке.

Почему отслеживание малых шагов так эффективно?

Основная ценность анализа промежуточных шагов заключается в получении детальной картины поведения аудитории. Когда вы отслеживаете только финальную продажу, вы видите лишь два состояния: «купил» или «не купил». Это не дает ответа на вопрос «почему?». Отслеживание малых достижений позволяет сегментировать посетителей и понимать их намерения на каждом этапе. Человек, подписавшийся на рассылку, гораздо более «теплый» лид, чем тот, кто просто просмотрел главную страницу. Работа с такими сегментами повышает релевантность коммуникации и, как следствие, итоговую прибыль.

Фокусируясь на малых победах, мы прокладываем путь к большому успеху. Каждая отслеженная микроконверсия — это не просто цифра, а глубокое понимание намерений и потребностей клиента.

Кроме того, оптимизация малых целевых действий позволяет проводить более точные и быстрые A/B-тесты. Проверить гипотезу о влиянии цвета кнопки на количество подписок на рассылку намного проще и дешевле, чем на итоговое число транзакций. Результаты таких тестов можно получить быстрее, а их выводы затем масштабировать на всю воронку, постепенно улучшая каждый её элемент.

Какие бывают микроконверсии: на что обратить внимание

Все малые целевые действия можно условно разделить на две большие группы. Понимание этой классификации помогает правильно расставить приоритеты при настройке аналитики и дальнейшей оптимизации.

- Процессные микроконверсии (Process Milestones). Это последовательные шаги, которые ведут пользователя непосредственно к основной цели. Они являются частью основного сценария поведения на веб-сайте. Примеры:

- Добавление товара в корзину.

- Переход на страницу оформления заказа.

- Заполнение поля в форме заявки.

- Использование калькулятора расчета стоимости.

- Просмотр страницы с условиями доставки.

- Вторичные действия (Secondary Actions). Эти действия не ведут к покупке напрямую, но свидетельствуют о вовлеченности и интересе посетителя. Они показывают, что человек изучает бренд, доверяет ему и готов к дальнейшей коммуникации. Примеры:

- Подписка на email-рассылку.

- Скачивание прайс-листа или PDF-гайДа.

- Просмотр видео о продукте.

- Использование поиска по сайту.

- Добавление товара в список желаний.

- Регистрация личного кабинета.

Правильный выбор ключевых малых действий для отслеживания зависит от специфики вашего бизнеса. Для интернет-магазина критически важны шаги, связанные с корзиной, а для SaaS-сервиса — регистрация на пробный период или просмотр демонстрационного ролика.

Как превратить трафик в продажи микроконверсии на практике

Теория важна, но реальную ценность приносят практические шаги. Процесс внедрения работы с промежуточными целями можно разбить на несколько логических этапов, которые помогут систематизировать работу и получить измеримый результат.

Идентификация и настройка отслеживания

Первый шаг — определить, какие именно малые действия важны для вашего бизнеса. Составьте карту пути клиента (Customer Journey Map) и выделите на ней все точки касания, которые могут повлиять на его решение. После этого необходимо настроить их отслеживание в системах аналитики, таких как Google Analytics или Яндекс.Метрика. Большинство действий, таких как клики по кнопкам, отправка форм или просмотр видео, настраиваются через систему «Цели» или «События». Это техническая основа, без которой дальнейший анализ невозможен.

Анализ данных и поиск «узких мест»

Когда данные начнут собираться, вашей задачей станет их интерпретация. Основная цель на этом этапе — найти аномалии и точки, где вы теряете больше всего посетителей. Постройте воронку на основе последовательности процессных микроконверсий. Например:

- Посетил карточку товара — 1000 человек.

- Добавил товар в корзину — 150 человек (конверсия 15%).

- Перешел к оформлению заказа — 70 человек (отток 53%).

- Завершил покупку — 50 человек (отток 28%).

В данном примере очевидно, что самое «узкое место» — это переход от корзины к оформлению заказа. Именно на этом этапе теряется более половины потенциальных покупателей. Это четкий сигнал, что страницу корзины или сам процесс нужно срочно оптимизировать.

Оптимизация на основе полученных инсайтов

После выявления проблемной зоны наступает этап генерации и проверки гипотез. Что может быть не так на странице корзины? Возможно, кнопка перехода к оформлению незаметна, всплывает неожиданное требование регистрации или стоимость доставки оказывается слишком высокой. Сформулируйте гипотезу (например, «Увеличение размера кнопки „Оформить заказ“ повысит переход на следующий этап на 10%») и запустите A/B-тест, чтобы проверить её. Постепенно, шаг за шагом, улучшая каждый элемент на пути клиента, вы сможете значительно повысить общую эффективность ресурса.

Частые ошибки при работе с малыми целями

Даже при правильном подходе можно допустить ошибки, которые сведут все усилия на нет. Вот несколько самых распространенных:

- Отслеживание всего подряд. Не нужно настраивать сотни целей без четкого понимания, зачем вам эти данные. Сконцентрируйтесь на 5-7 самых важных показателях, которые реально отражают движение клиента по воронке.

- Игнорирование качественного анализа. Цифры в отчетах не всегда объясняют причину поведения. Используйте дополнительные инструменты, такие как тепловые карты, записи сессий (вебвизор) и опросы, чтобы понять, почему люди уходят.

- Отсутствие действий. Сбор данных без последующей оптимизации — бессмысленная трата ресурсов. Каждое открытие, сделанное при анализе, должно превращаться в гипотезу и тест.

Работа с микроконверсиями — это не разовая акция, а постоянный циклический процесс: сбор данных, анализ, гипотеза, тест, внедрение. Только такой системный подход позволяет не просто привлекать аудиторию, но и эффективно конвертировать ее интерес в реальную прибыль для компании.