Тренды интеграции данных 2025

Тренды интеграции данных 2025 кардинально меняют подходы к управлению корпоративной информацией. Если раньше объединение сведений сводилось к простым ETL-процессам (Extract, Transform, Load), то сегодня компании сталкиваются с экспоненциальным ростом источников: от облачных приложений и IoT-устройств до социальных сетей и партнерских API. Управлять этим хаосом вручную невозможно. Будущее за интеллектуальными, гибкими и демократизированными системами, которые позволяют получать ценность из информационных потоков в реальном времени, а не постфактум. Организации, которые не адаптируются к новым реалиям, рискуют потерять конкурентное преимущество из-за медленного принятия решений и неполного понимания своей аудитории.

Искусственный интеллект и гиперавтоматизация

Одним из главных векторов развития становится активное применение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) для автоматизации процессов соединения информационных активов. Алгоритмы берут на себя рутинные задачи, которые раньше отнимали у IT-специалистов недели и месяцы. Это не просто ускоряет процесс, а выводит его на новый качественный уровень.

- Интеллектуальное сопоставление (Intelligent Mapping): ИИ автоматически анализирует структуру и семантику различных источников, предлагая оптимальные варианты для их сопоставления. Это снижает количество ошибок и сокращает время на настройку коннекторов.

- Обнаружение аномалий: Системы на основе ML способны в реальном времени отслеживать качество потоков и выявлять аномалии, например, пропущенные поля или некорректные форматы, немедленно уведомляя ответственных сотрудников.

- Самооптимизирующиеся конвейеры (Self-Tuning Pipelines): Алгоритмы анализируют производительность каналов передачи и автоматически корректируют их параметры для достижения максимальной скорости и надежности, адаптируясь к меняющимся нагрузкам.

В результате гиперавтоматизация освобождает человеческие ресурсы для решения более сложных, стратегических задач, таких как проектирование архитектуры и анализ полученных инсайтов. Организация получает возможность быстрее запускать новые аналитические проекты и оперативно реагировать на изменения рынка.

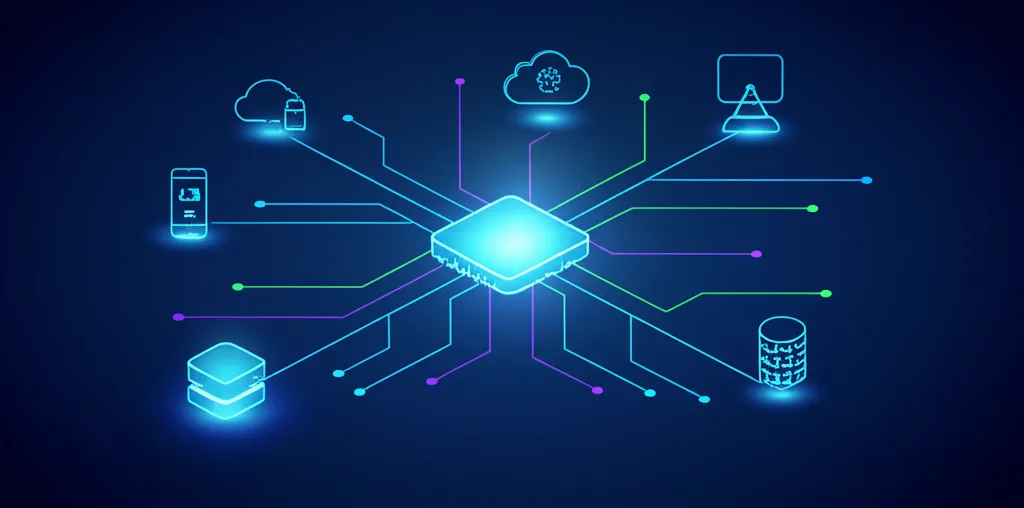

Data Fabric: архитектура для эпохи распределенных сведений

Концепция Data Fabric (ткань данных) становится ответом на проблему фрагментированности корпоративной информации. Вместо того чтобы физически перемещать все сведения в единое хранилище (например, Data Warehouse или Data Lake), "ткань" создает виртуальный унифицированный слой доступа. Она соединяет все источники, где бы они ни находились — в локальных центрах обработки, в нескольких облаках или на периферийных устройствах.

Представьте Data Fabric как интеллектуальную паутину, которая накрывает весь ваш информационный ландшафт. Вы можете "дернуть" за любую ниточку и мгновенно получить нужный срез сведений, не задумываясь о том, где именно он физически хранится.

Ключевое преимущество такого подхода — гибкость. Бизнес-пользователи получают доступ к необходимым активам через единый каталог, используя простые запросы. Сама же "ткань" управляет метаданными, обеспечивает безопасность, контроль доступа и гарантирует соблюдение нормативных требований (compliance). Например, ритейлер может с помощью Data Fabric объединить сведения о покупках из офлайн-магазинов, онлайн-заказах и активности в мобильном приложении, чтобы создать полный 360-градусный портрет клиента без необходимости строить сложный и дорогой монолитный DWH.

Главные тренды интеграции данных 2025 и их влияние на бизнес

Понимание будущих векторов развития в области соединения информационных потоков позволяет компаниям стратегически планировать свои инвестиции в IT-инфраструктуру. Современные подходы направлены не просто на техническое перемещение байтов, а на создание единого, осмысленного и доступного пространства для принятия управленческих решений. Давайте рассмотрим, какие еще направления будут определять ландшафт в ближайшие годы.

Мультиоблако и облачная нативность

Стратегия использования услуг нескольких облачных провайдеров (мультиоблако) стала стандартом для многих крупных предприятий. Это позволяет избежать зависимости от одного вендора и выбирать лучшие решения для конкретных задач (например, AWS для вычислений, Google Cloud для аналитики). Однако такой подход создает новую сложность: как эффективно соединять потоки, распределенные между разными облачными средами? На первый план выходят облачные платформы интеграции (iPaaS — Integration Platform as a Service).

Современные iPaaS-решения изначально созданы для работы в облаке. Они предлагают:

- Готовые коннекторы: Сотни предустановленных коннекторов к популярным SaaS-приложениям (Salesforce, HubSpot), базам и API.

- Масштабируемость: Возможность гибко управлять ресурсами, увеличивая или уменьшая их в зависимости от текущей нагрузки.

- Распределенное выполнение: Платформа может разворачивать свои компоненты рядом с источниками, минимизируя задержки при передаче.

Отказ от локальных, "коробочных" продуктов в пользу нативных облачных платформ становится ключевым фактором для построения гибкой и отказоустойчивой IT-архитектуры.

Потоковая обработка в реальном времени

Пакетная обработка, когда сведения собираются и обрабатываются порциями (например, раз в сутки), уступает место потоковой. Бизнес требует инсайтов здесь и сейчас. Потоковая интеграция позволяет анализировать события по мере их возникновения, что открывает новые возможности.

- Финансовый сектор: Мгновенное обнаружение мошеннических транзакций.

- Электронная коммерция: Персонализация рекомендаций на сайте в зависимости от действий пользователя в реальном времени.

- Производство: Предиктивное обслуживание оборудования на основе сведений с IoT-датчиков, поступающих непрерывным потоком.

Технологии вроде Apache Kafka и облачные сервисы (Amazon Kinesis, Google Cloud Dataflow) становятся центральными элементами современных архитектур, обеспечивая быструю и надежную доставку событий от источника к потребителю.

Демократизация через Low-Code/No-Code платформы

Еще один важный сдвиг — передача инструментов для соединения систем в руки бизнес-пользователей. Платформы с низким уровнем кодирования (Low-Code/No-Code) позволяют сотрудникам без глубоких технических знаний самостоятельно настраивать простые сценарии. Например, маркетолог может без помощи IT-отдела связать CRM-систему с сервисом email-рассылок, чтобы автоматически передавать контакты новых лидов.

Такой подход не отменяет потребность в профессиональных разработчиках для создания сложных архитектур, но он решает несколько задач:

- Снижение нагрузки на IT-департамент: Специалисты могут сфокусироваться на критически важных проектах.

- Ускорение инноваций: Бизнес-юниты могут быстрее проверять гипотезы и запускать новые процессы.

- Повышение цифровой грамотности: Сотрудники начинают лучше понимать, как работают информационные потоки в их организации.

Демократизация инструментов делает предприятие более гибким и адаптивным, позволяя быстрее реагировать на потребности клиентов и рыночные вызовы. Подготовка к будущему — это не только внедрение технологий, но и развитие культуры работы с информацией на всех уровнях.